La tiranía de la identidad: auge y caída del bisexual guarro en OT.

Sobre el uso de marcadores permanentes.

Siempre estamos bailando con la más fea. Siempre estamos bailando el baile de la identidad, de la diferencia y la igualdad. Lo encuentro, de verdad, agotador. Esto de la identidad es un lío pero por resumir y dar un poquito de contexto, que para eso estamos, lo de la identidad empezó de manera racional cuando, a mitad del siglo pasado, distintos grupos empezaron a luchar por el reconocimiento de sus derechos humanos básicos bajo la forma de feminismo, lucha antirracista o anticolonial. Ésta era (más o menos) una reivindicación novedosa frente a la redistribución de la riqueza y dio nombre a esa cosa conocida como “políticas de identidad” que siempre se ha utilizado un poco como insulto y que, como etiqueta, es casi un invento reaccionario. Aunque Judith Butler ya resolvió la ecuación diciendo que no podía haber redistribución de riqueza sin reconocimiento de derechos, la identidad social se ha convertido en el gran fetiche de nuestro tiempo: es nuestra verdad (“¡esta es mi verdad!” que decían los famosos en Sálvame), nuestro curro y nuestro refugio frente a un mundo cada vez más complejo y global. Las feministas de la vieja guardia dicen en las escuelas de verano “el feminismo necesita de una identidad fuerte”. Los hombres gays dicen en Tiktok con cara de haber escalado el Everest: “ha salido del armario y esta es mi verdadera identidad” porque ya se sabe: mejor fuera y visible que dentro e invisible.

Las redes sociales, como era de esperar, no han ayudado y la auto-comunicación de masas han convertido a la identidad en un trabajo que nunca se acaba. Como escarabajos peloteros arrastramos nuestras bolas de estiércol en redes: representarnos cotidianamente, mirar a cámara, confesarnos, ser fieles a esa imagen y vuelta a empezar. Autores como Bollmer (este name dropping lo hago por si luego me sirve para algún artículo) exponen que la participación y el éxito en redes depende de que los usuarios puedan representar su “yo verdadero” frente a otras nociones más fluidas y juguetonas de la identidad. La algoritmificacion y la personalización de la información no ha hecho sino empeorar esa situación. Los algoritmos nos interpelan como categorías de individuos, de identidades y ese elemento se ha convertido en esencial en la explosión de apps de ligue o de sociabilización. A este fenómeno mi amigo Weldon lo llama de manera preciosa: “la pokemizacion de los maricones” hablando de las micro-identidades del colectivo: twink, silver daddy, nutria… Yo sólo digo que los gays son vanguardia y de aquí dos días no estemos todas pokemizadas en nuestras micro-narrativas.

Un artículo del que yo sólo comprendo un 10% y al que suelo recurrir a ver si puedo superar ese tanto por ciento es uno de Stuart Hall que se llama “¿Quién necesita identidad?” y que creo que es esencial para entender esta movida (aunque, ya os digo, yo no lo entiendo del todo). Hall dice que la identidad es el reconocimiento de “algún origen común o características compartidas con otra persona, grupo o con un ideal” y sobre el que se construye solidaridad y lealtad. Ese tipo de identificación parece ser más real que cualquiera de nuestros rasgos aunque es muy subjetiva y casi nunca es para siempre. Como en Tinder nunca hay un match perfecto y esa identificación es precaria: aunque parece estable y unificada, la identidad la hacemos de retales y a ratitos a través de diferentes discursos, prácticas y posiciones. Por eso, dice Hall, uno de los principales mecanismos de la identidad es la exclusión. Cada identidad fabrica sus márgenes, sus afueras, sus abyectos. Tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú no…

A mi me gusta mucho ser bisexual porque no se puede ser mal bisexual. Además, me gusta mucho pensar en el movimiento bisexual porque ni el feminismo ni la teoría queer le ha hecho mucho caso y por ser una lucha que, de momento, parece que se sitúa fuera de las identidades. ¿La llamamos post-identitaria o a-identitaria? Esto lo explicaba muy bonito la teórica feminista Clare Hemming en Locating Bisexual Identities (1995) cuando señalaba que la dificultad residía en si se podía formar un sentido de pertenencia en base a identificaciones temporales (la lesbiana bisexual, el bisexual bisexual, el homiesexual, el questioning…). Con eso no quiero decir que la experiencia bisexual no exista a nivel político, sociológico (la mayor incidencia de problemas mentales) o cultural con rasgos como la sobresexualización o la sospecha, que para mí es el rasgo definitivo de esta movida, especialmente si te identificas como hombre. A pesar de ello, y que cada vez más gente joven se identifique como bi, no existe una identidad a la que acogerse sino un espectro en el que moverse. Vale, podemos jugar con el tema de la pluma bi como llevar tote bags, sentarse mal o llevar la parte baja de los pantalones doblada pero todes sabemos que es irónico y que no pretende fijar unos rasgos.

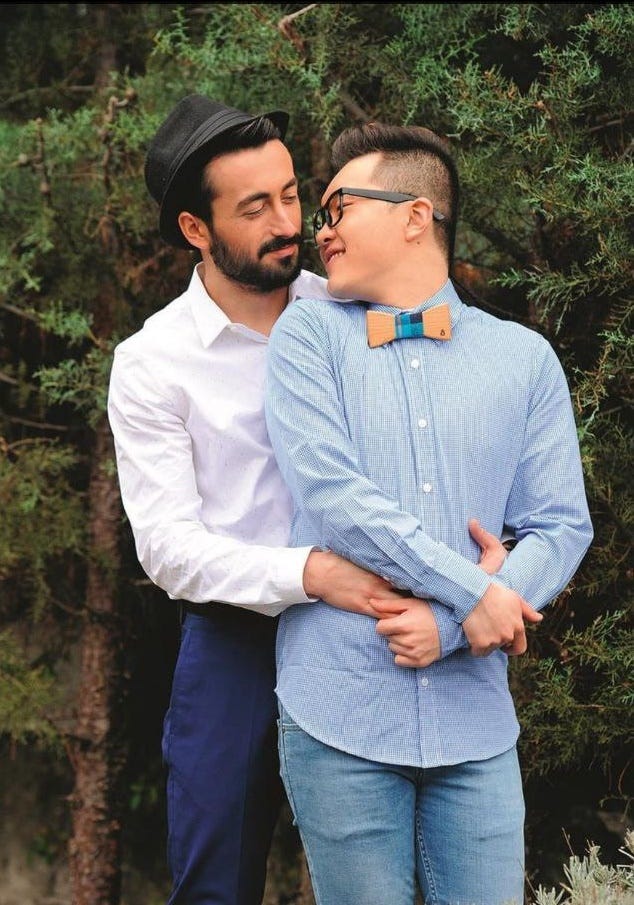

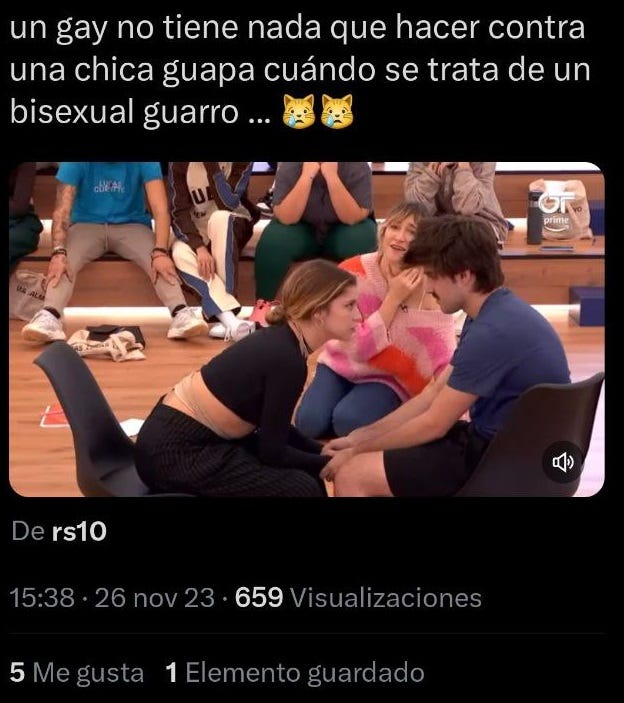

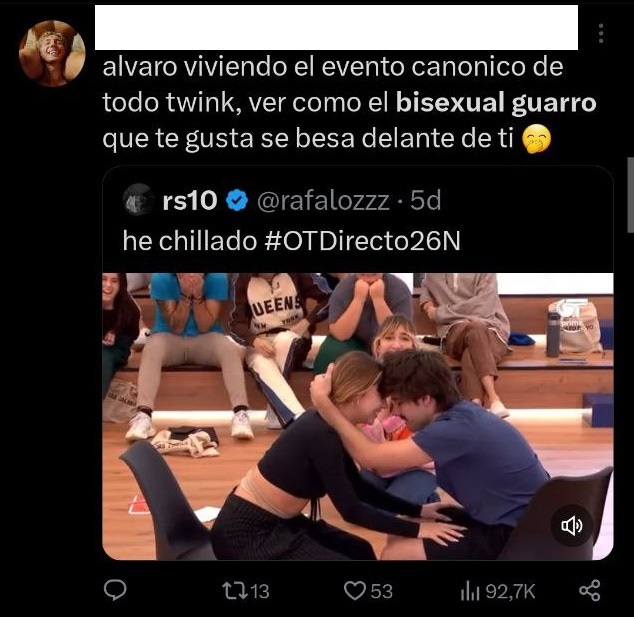

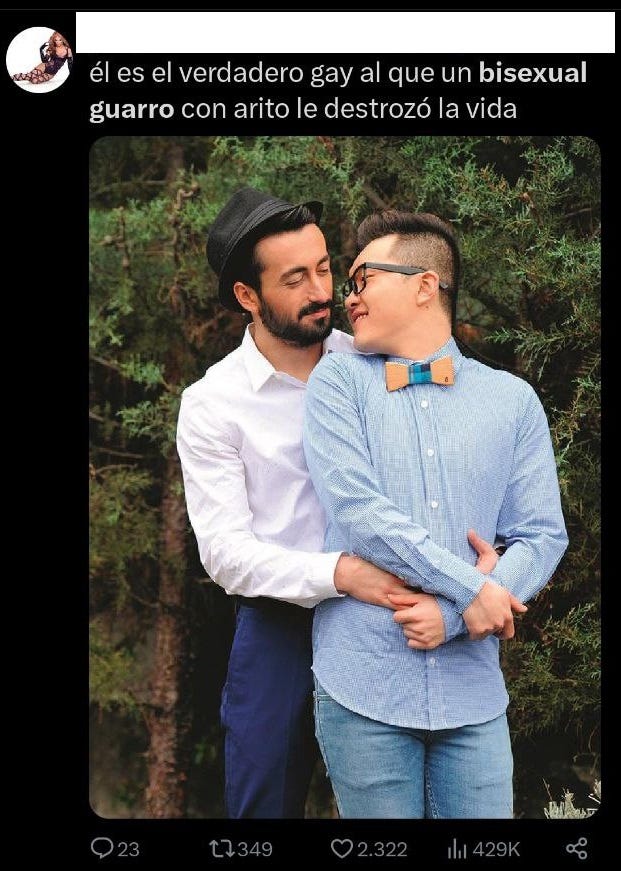

Ahora bien, esa explosión de “identidades que se oponen al heterosexismo pero que no son inequívocas o estáticas en sí mismas” que decía la Hemming, no ocurren en el vacío. Existe la cuestión del poder, las relaciones entre las personas y las instituciones, y en ese ámbito siempre hemos funcionado muy bien como márgenes. Este es el drama: en la nueva versión de OT, la que se ha mudado a Amazon y que se ha convertido en los últimos años en un escaparate de nuevas sexualidades, a pesar del intento de meter a clones de Manu Tenorio, hay un concursante que ha recibido un hate bífobo considerable. El chaval, que tan sólo tiene 18 años, en una de las charlas sobre diversidad sexual que dio en la academia Trigillo, se identificó como parte del “colectivo”, sin identificar la letra en concreto. Además de eso es físicamente cercano, cariñoso, con otros dos concursante masculinos pero todo en un contexto muy naif, nada de Querelle de Fassbinder. Una parte de los fans del programa, que tienen fama de tóxicos, han decidido transformar, literalmente, cuatro segundos del programa en una narrativa que han decidido llamar “canónica” sobre la historia del gay inocente, del Twink, que se ve engañado por el estereotipo del “bisexual guarro”. Una figura que haría referencia a un chico joven, caucásico, desastrado, hipersexual, con bigotito y zarcillos o pendientes grandes. Esa figura, al mismo tiempo que parece atractiva y deseable es de poco fiar ya que el relato, que repito, es canónico, termina con el bisexual besando a una chica y abandonándose a la comodidad heterosexual.

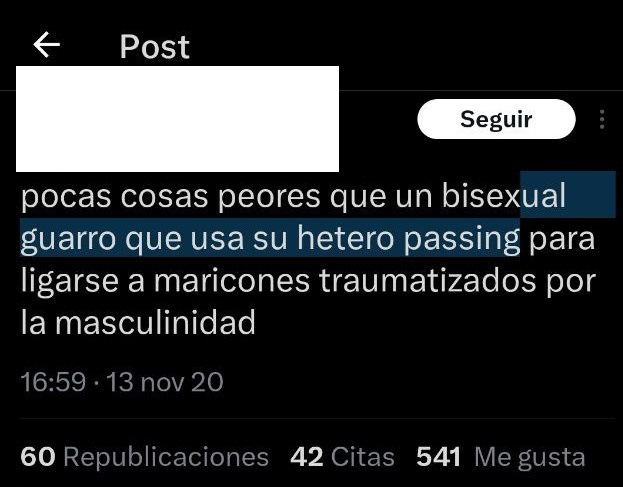

A pesar de que no creo que revindicar las distinciones de la exclusión sea una buena puerta de entrada a la política (“yo lo paso peor que tú”), merece la pena pensar en ese odio porque al igual que las identidades, la antipatía es también histórica. Que una parte considerable de los concursantes de OT se declare “del colectivo”, “LGTBQIA”, “de los de los pronombres” significa un cambio de discurso. No es de extrañar que frente a una juventud, que como dice Ritch C. Savin-Williams en “Bi: Bisexual, Pansexual, Fluid, and Nonbinary Youth”, cada vez se identifica menos en una categoría y que lucha contra las que sienten como etiquetas cerradas, se pongan en marcha y se refuercen los mecanismos de etiquetaje. “Que el Martín este quiere ser ambiguo, espérate que tengo yo aquí un rotulador permanente para escribirle en la frente: ‘bisexual guarro´”. Claro todo desde la ironía y la broma, que es una manera preciosa de disciplinar desde redes sociales. Como decía la Hemming hace unos treinta años, en ese debate, lo importante es como hacemos política sin identidades ya que “debemos tirar las políticas tradicionales de identidad por la ventana y reemplazarlas por las de la transgresión y el gender-play” (Amén).

Me haces la vida mucho más fácil ❤️

Qué hallazgo lo de sentarse mal.

Oye, ¿y cómo sería la versión no identitaria de los twitts de “bisexual guarro”?